Als 2011 in die Trinkwasserverordnung der technische Maßnahmenwert für Legionellen aufgenommen wurde, konzentrierte sich die Fachwelt aus gutem Grund auf die Hygienerisiken in Trinkwasser warm-Zirkulationen. Aktuell werden aber zunehmend Legionellenbefunde in kaltgehenden Trinkwasser-Installationen thematisiert. Dass hiervon eine Gesundheitsgefahr für die Nutzer ausgeht, ist allerdings kein neuer Verdacht: Verschiedene Studien und Untersuchungen haben inzwischen das Verständnis für die Problematik erweitert. Daraus lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen für Planer und Fachhandwerker ableiten.

„Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein.“ Diesem Grundsatz der Trinkwasserverordnung (TrinkwV § 4, Abs. 1) sind alle Verantwortlichen für die Planung, die Installation und den Betrieb von Trinkwasseranlagen verpflichtet. Daher ist eine fundierte Antwort auf die Frage, inwieweit Legionellen auch im Trinkwasser kalt (PWC) zu befürchten sind, entscheidend. Die zuletzt vermehrte Diskussion dieses Themas in Fachkreisen ist allein schon deswegen kein Anzeichen eines „Hypes“. Vielmehr ist sie aufgrund zahlreicher Untersuchungen in den vergangenen Jahren ein Beleg für die zunehmende Gewissheit, dass Verkeimungen von kaltgehenden Trinkwasser-Installationen ein reales Hygienerisiko darstellen.

Fortschreitende Forschung verdichtet Erkenntnisse

Bereits im Rahmen einer Dissertation aus dem Jahr 2004 wurden erstaunliche Untersuchungsergebnisse von Kaltwasserproben aus verschiedenen Gebäudetypen veröffentlicht: In rund 12 Prozent aller Kaltwasserproben konnten damals Legionellen nachgewiesen werden – und das schon bei Temperaturen ab 12 °C! Bei diesen Untersuchungsergebnissen wurde festgestellt, dass die Kaltwassertemperaturen mit der Größe des Systems ansteigen, was mit der Länge und den Verzweigungen des Rohrsystems begründet werden kann (Stagnationen, Nutzung, etc.).

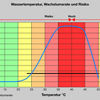

Die Wechselwirkung zwischen Legionellenwachstum und Wassertemperatur untersuchte das IWW Rheinisch-Westfälische Institut für Wasserforschung im Jahr 2005 noch genauer. Die ermittelten Daten zeigten eindeutig, dass spätestens bei 20 °C die Vermehrung von Legionellen beginnt. Bestätigt wurde dies im Übrigen 2009 nochmals durch die von Prof. Dr. Martin Exner beschriebene Wachstumskurve von Legionella pneumophila. Und auch der Arbeitskreis Trinkwasserinstallation & Hygiene (AK Wasserhygiene) empfahl bereits 2007, Kaltwasser in die Beprobung mit einzubeziehen. Insbesondere, wenn Wärmeübergänge auf PWC zu befürchten sind oder schon festgestellt wurden.

Aber nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene wurde die Legionellenproblematik im Kaltwasser frühzeitig beschrieben. Einige Immobilienverwaltungen gaben aufgrund eigener Erfahrungen bereits 2011 die Warnung von Trinkwasser-Experten an die Medien weiter (Frankfurter Rundschau, 2012): „Legionellen können sich in Kaltwasserleitungen vermehren, wenn diese schlecht isoliert sind und direkt neben Warmwasserleitungen liegen. Das kommt bei Altbauten häufig vor“. Im gleichen Jahr war im Bundesgesundheitsblatt zu lesen: „In Trinkwasser- Installationen dürfen zu keinem Zeitpunkt Voraussetzungen geschaffen werden, die eine Vermehrung von Krankheitserregern, zum Beispiel Legionellen, begünstigen“. Dieser Grundsatz ist heute aufgrund einer zunehmenden Gebäudekomplexität aktueller denn je.

Darüber hinaus empfahl der DVGW ebenfalls im Jahr 2011, bei Hinweisen auf Erwärmung der Leitungen für kaltes Trinkwasser auch Proben an Entnahmestellen für Kaltwasser zu entnehmen. Mittlerweile ist der verbindliche Hinweis auf die Untersuchung von Kaltwasser ebenfalls in der am 18. Dezember 2018 veröffentlichten Empfehlung des Umweltbundesamtes (UBA) zur systemischen Untersuchung von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen enthalten.

Wissen verpflichtet

Der einleitend zitierte Grundsatz aus der TrinkwV, dass aus dem Trinkwassergebrauch keine Gefahr für die Gesundheit entstehen darf, verpflichtet Planer, Installateure und Betreiber von Trinkwasseranlagen, das Wissen um die Hygienerisiken durch eine Legionellenkontamination im Kaltwasser in konkrete Schutzmaßnahmen umzusetzen. Dafür gibt es rechtliche Vorgaben mit konkreten Handlungsempfehlungen. Die TrinkwV verweist zum Beispiel auf die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.). Außerdem veröffentlicht das Robert Koch-Institut (RKI) in Absprache mit den jeweils zuständigen Bundesbehörden und deren Fachkreisen Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter und sonstige Informationen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten. Gesetzlich ermächtigt dazu ist das RKI durch das Infektionsschutzgesetz (IfSG § 4).

Flankierend hat das UBA gemäß § 40 des IfSG die Aufgabe, Konzepte zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von durch Wasser übertragbaren Krankheiten zu entwickeln. Außerdem findet sich der Schutz der menschlichen Gesundheit als übergeordneter Grundsatz des IfSG auch in der Musterbauordnung (MBO) wieder – alles zu befolgende Erlasse des Gesetzgebers.

Temperaturgrenzen sind verpflichtend

Die Summe aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, Vorgaben des Gesetzgebers zum Gesundheitsschutz und der maßgeblichen Regelwerke (siehe Kasten) machen deutlich: Die Temperaturgrenze im Trinkwasser kalt von maximal 25 °C (empfohlen sind 20 °C) ist ein verbindlich einzuhaltender Parameter in allen Trinkwasseranlagen, unabhängig von ihrer Größe. Das entspricht sowohl den europäischen Leitlinien als auch den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Als Planungsprämisse dafür wird in der Regel eine Wassertemperatur am Hauswasseranschluss von

10 °C angenommen. Das böte innerhalb der Hausinstallation „Luft nach oben“, bevor der hygienekritische Temperaturbereich von 20 °C erreicht würde. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass von den Versorgern das Wasser inzwischen mit einer durchschnittlichen Temperatur von 14,2 °C geliefert wird.

Ein wesentlicher Grund dafür ist der Klimawandel mit verschiedenen Auswirkungen auf die Temperaturen des Rohwassers: Zum einen steigt durch die höheren Lufttemperaturen die Rohwassertemperatur in Seen und Talsperren. Als Konsequenz nimmt die Durchmischung des warmen Oberflächenwassers mit dem kälteren Tiefenwasser ab. Lange Trockenperioden mit sinkenden Wasserständen führen zum anderen zu höheren Temperaturen in der Tiefe. Außerdem kann unter ungünstigen Bedingungen eine Gefährdung der Trinkwasserhygiene im Verteilungsnetz und in Hochbehältern nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus erwärmen steigende Bodentemperaturen das Wasser in den Verteilleitungen der Versorger zusätzlich. Ein Forschungsprojekt wies in den Sommermonaten sogar Wassertemperaturen > 25 °C im Wasserrohrnetz der Versorger nach.

Hinzu kommt, dass bei der Abgabe des Trinkwassers in die Hausinstallation eine weitere Erwärmung des Kaltwassers innerhalb des Gebäudes ebenfalls nicht auszuschließen ist. Somit kann die Einhaltung der 25 °C-Grenze in der Trinkwasser-Installation – obwohl sie der VDI/DVGW-Richtlinie 6023 (2013) entspricht – saisonal bedingt schwierig werden; Veränderungen der mikrobiologischen Qualität der Wasserphase sind die Folge.

Der Hintergrund: Trinkwasser und Trinkwasserbiofilme enthalten immer Mikroorganismen. Erhöhte Temperaturen, insbesondere im Zusammenhang mit einem steigenden Nährstoffgehalt, können die mikrobiologisch-hygienische Qualität des Trinkwassers beeinträchtigen. Denn sowohl eine Erhöhung der Koloniezahl als auch eine steigende Nachweishäufigkeit hygienisch-relevanter Mikroorganismen bergen ein gesundheitliches Risiko. So wurden für den Trinkwasserbereich schon früher zahlreiche Legionellen-Spezies aus Trinkwasserbrunnen mit einer Wassertemperatur im Bereich von 20 °C detektiert. In den Niederlanden konnten in kaltgehenden Trinkwasser-Installationen Legionellen nachgewiesen werden, wobei es sich hierbei nicht um Legionella pneumophila, sondern primär um Legionella anisa handelte. Hieraus ist abzuleiten, dass einige Legionellen-Spezies sogar an eine Vermehrung bei niedrigeren Wassertemperaturen adaptiert sind.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten

Da die Einhaltung der Temperaturgrenzen in kaltgehenden Trinkwasser-Installationen also nachweislich entscheidend für den Gesundheitsschutz ist, stellt sich insbesondere für Planer und Fachhandwerker die Frage: Wie lässt sich die Kaltwassertemperatur in immer komplexer werdenden Trinkwasseranlagen und bei perspektivisch weiter steigenden Temperaturen am Hausanschluss dauerhaft im unkritischen Temperaturbereich halten? Im Wesentlichen durch die Einhaltung der a.a.R.d.T., so die Quintessenz eines DVGW-Forschungsprojektes von 2019 über das Wachstum von Legionellen in kaltgehenden Trinkwasser-Installationen. Dazu zählt insbesondere die Vermeidung von Stagnation und der Wärmeübergang auf Kaltwasserleitungen. Denn das Forschungsprojekt bestätigte einmal mehr, dass die Legionellenkonzentration in einem System maßgeblich durch diese Faktoren bestimmt wird:

- Wassertemperatur (> 25 °C),

- Biofilmbeschaffenheit, bedingt durch,

- Nährstoffgehalt des Wassers,

- Bakteriengehalt des Wassers,

- Durchflussprofil,

- Nährstoffabgabe der verwendeten Materialien.

Wie die Forschungsergebnisse außerdem zeigen, beginnt die Vermehrung von Legionellen zwar bei Wassertemperaturen > 25 °C und nimmt mit steigender Wassertemperatur zu. Allerdings war bei 27 °C nur eine geringe, bei 30 °C jedoch eine deutliche Vermehrung zu verzeichnen. Gemäß Literaturangaben liegt die optimale Wassertemperatur für das Wachstum von Legionellen bei 37 °C. In welcher Größenordnung eine Temperaturüberschreitung > 25 °C über welchen Zeitraum im Hinblick auf die Vermehrung von Legionellen akzeptiert werden kann, ist laut dieser Studie nicht definiert. Hierzu sind weitergehende Forschungen erforderlich. Doch genau solche Informationen sind in Zukunft für die Praxis von hoher Relevanz, unter anderem für die Definition eventueller Maßnahmen zur Stabilisierung der mikrobiologischen Situation.

Aktive Kühlung von Kaltwasser erweitert a.a.R.d.T.

Eine wirtschaftliche Option, die Kaltwassertemperatur unabhängig von den Rahmenbedingungen zuverlässig auf 20 °C zu halten, ist die aktive Kühlung mittels einer Zirkulation. Der Montageaufwand dafür lässt sich mit der Installation eines Rohrleitungssystems mit DVGW-zertifiziertem Inliner für PWC geringhalten. Hier wird der Rücklauf des Trinkwassers kalt in einer im Steigestrang integrierten Leitung zurück zu einem Durchfluss-Trinkwasserkühler geführt. Die Kühlenergie dafür kann beispielsweise ein Kaltwassersatz liefern und über einen Plattenwärmetauscher auf das PWC übertragen. Ein Sensor misst dafür die Rücklauftemperatur in der Kaltwasserzirkulation und regelt entsprechend den Volumenstrom des Kühlwassers. Die aktive Kühlung von PWC in großen Zweckgebäuden mit ausgedehnten Trinkwassernetzen kann ökonomischer und ökologischer sein, als Trinkwasser kalt mit erhöhter Temperatur „wegzuspülen“. Zumal in solchen Gebäuden Kaltwassersätze für die Raumklimatisierung in der Regel ohnehin installiert sind.

Der zusätzliche Energieaufwand für die Trinkwasserkühlung ist vergleichsweise gering, wie eine Konzeptstudie mit Beispielberechnung zeigt: Bei einer benötigten Kälteleistung von 2,5 kW – was einem Krankenhaus mit etwa 60 Nutzungseinheiten entspricht – muss auf Basis der Gradzahltage im Raum Frankfurt am Main nur eine Energie von 3.010 kWh/Jahr aufgewendet werden, um die PWC-Temperatur im gesamten Kaltwassernetz im hygienisch unbedenklichen Bereich < 20 °C zu halten [19]. Doch selbst die Installation eines separaten Klimageräts für die Trinkwasserkühlung kann sich durchaus lohnen. Insbesondere, wenn damit die Trinkwassergüte verlässlich abgesichert wird. Vor allem in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, aber auch in Hotels ist diese kontrollierte und definierte Temperaturhaltung des Kaltwassers durch PWC-Anlagen mit Kühlung empfehlenswert. Denn hier gelten erhöhte Anforderungen an die hygienischen Temperaturen. Sinnvoll ist die PWC-Kühlung auch in Trinkwasser-Installationen im Bestand, in denen nutzungs- und/oder installationsbedingt ein kontinuierlicher Wärmeeintrag zu kritischen Kaltwassertemperaturen und damit zu Hygieneproblemen führt.

Fazit

Legionellen in kaltgehenden Trinkwasser-Installationen stellen ein ernsthaftes Hygienerisiko dar, wie zahlreiche Studien nachweisen. Somit ist die Temperaturgrenze im Trinkwasser kalt von maximal 25 °C (empfohlen sind 20 °C) ein grundsätzlich einzuhaltender Parameter. Selbst Temperaturüberschreitungen für nur 30 Sekunden sind nicht zu tolerieren, um eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen (TrinkwV § 4, Abs. 1; IfSG § 37).

Die konsequente Anwendung der a.a.R.d.T. war bislang eine gesicherte Grundlage für den Erhalt der Trinkwassergüte. Doch steigende Temperaturen vom Rohwasser bis zum Hausanschluss und zum Teil große Wärmelasten in den Gebäuden schränken das ∆T als gewohnte Planungsreserve für die Erhöhung der Kaltwassertemperatur in der Installation bis 25 °C immer mehr ein. Darüber hinaus zeigen die zahlreichen verfügbaren Untersuchungsergebnisse deutlich, dass die 25 °C-Grenze für Kaltwasser in Trinkwasser-Installationen einen schwer kontrollierbaren Maximalwert darstellt. Insbesondere in hygienisch sensiblen Gesundheitseinrichtungen sowie öffentlichen Gebäuden mit hohen Wärmelasten ist in der Konsequenz die aktive Kühlung von Trinkwasser kalt eine ebenso wirksame wie wirtschaftliche Maßnahme zur Absicherung der Trinkwassergüte. Zur Vermeidung von Hygienerisiken in kaltgehenden Trinkwasserleitungen stellt die aktive Kühlung somit eine praxisrelevante Ergänzung im Rahmen der a.a.R.d.T. dar.